A primeira mesa, com o título ‘O ilegível do sintoma e a opacidade do gozo’, apresenta questões da clínica nas dimensões da voz, som, escrita e leitura. Voz/som que provoca acontecimento de corpo, o mal estar do corpo, um corpo que padece além da dimensão biológica. Escrita/leitura que aparece como endereçamento possível à inscrição subjetiva. O que convoca o analista às questões paradoxais da sua formação: como ler o sinthoma e identificar o lugar de gozo no corpo? Como avançar do objeto a ao sinthoma, para que apareça a alteridade radical, aquilo que não se lê, o que não faz significante na cadeia?

O tema desta mesa convoca a pensar: O que muda na ética da psicanálise de hoje? Quais são os limites da prática? A verdade mentirosa e o gozo, o avanço dos conceitos e sua inscrição em cada caso, oferecendo a possibilidade de leituras ao analista e analisando. A escrita como expressão do que se lê e o que se (in)escreve numa análise. A interrupção do analista opera, num determinado momento da análise, e convoca a pensar sobre a interpretação hoje. Entender os deslocamentos do sentido para o gozo, como também pensar se a fantasia mantém a sua vigência, se pode servir como ferramenta para as neuroses. Se sim, como isso se isso dá? A verdade e o gozo, hoje, apresenta o deslocamento do conceito de inconsciente (Freud) para o Falaser (Lacan) – da verdade ao gozo.

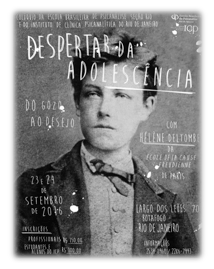

A segunda mesa ‘um olhar sobre o narcisismo’ apresenta o singular modo de viver o mal entendido de um corpo. Como um adolescente pode se virar com o seu corpo em análise? Do ideal do eu ao eu ideal e o narcisismo. O que se configura do corpo na adolescência parece ser uma entrada do adulto na criança. Miller no seu livro em direção à adolescência, diz: o adolescente nega o real para viver os signos. E na velhice há um narcisismo terciário? Envelhecer doí, a imagem especular que convoca o ideal do eu e eu ideal. O real, imaginário e simbólico de um corpo que envelhece. Cita Clarice Lispector, ‘em que espelho ficou o rosto?’. O resto e a dor que traduz esse pulsar que está prestes a cessar. A analista interroga-se sobre a possibilidade do narcisismo terciário, mas o inconsciente, como diz Freud, é infantil. E também não acontece a morte de um corpo infantil na adolescência?

Através do filme ‘O abutre’ nas imagens que apresentam semblantes de corpos, imagens de traços traumáticos, a pregnância de um olhar que vê os fragmentos de um corpo e indaga o que é ter um corpo. Do espetáculo do horror a indagação do que não se vê. O corpo revisitado, a mídia e o falaser, faz indagar sobre o lugar do gozo do corpo na sociedade atual.

Pensar o corpo seja nas imagens despedaçadas, apresentadas no filme ‘abutre’ – do gozo do um que não incluí o outro, mas que produz efeitos naquele que vê as imagens. Seja no corpo da adolescência, um tempo de reafirmar a escolha sexual, dar conta das transformações de um corpo que provoca o desconhecido – Quem é esse adulto em mim? Uma demanda do que pode ou não ser formulado do ilimitado do amor. Seja na velhice que urge o anunciado da finitude de um corpo, isso também se dá noutros tempos da vida? As pessoas envelhecem, mas o sujeito envelhece? A dor de existir nos vários tempos da vida, a dor do dente cabe dentro do orifício – um olhar sobre o narcisismo. Ir além, entre doer e doar há uma escolha do sujeito. Já temos muito que se haver com o narcisismo primário e secundário, independente da idade cronológica, como diz Freud, o inconsciente é infantil. O corpo como o lugar do trauma, sempre escapa. A aposta do analista no tratamento do que excede no gozo está para além do significante ser adolescente ou ser velho, traduz o diferente lugar da psicanalise que não obtura como o geriatra/pediatra, deixando aberto o buraco, a ferida que doí e pulsa. A caverna psicológica de cada um e suas marcas no corpo, a intervenção do analista padece com a sustentação do que é possível em cada tempo de analise.

A terceira mesa revela os modos de tratamento do gozo na transferência. A obra de Pina Bausch como uma possibilidade de um corpo na psicose que evoca o caso Joyce (Lacan) de um enlaçamento na produção subjetiva. Como o mistério da libra de carne, extração do objeto do mundo como resposta subjetiva na construção do fantasma marca cada corpo? O percurso que o trabalho chega quando se pensa o corpo na psicose – Como Joyce e Pina se servem da arte para depois achar o saber que recolhe? Certas coisas se dizem em palavras, outras só podem ser sentidas ou por movimentos como a dança ou escritas de fragmentos vivos. Tem certas coisas que não sabemos como ir e aí dançamos, escrevemos, pintamos… Injetar a vida na vida!

“Nunca me esquecerei desse acontecimento

Na vida de minhas retinas tão fatigadas.

Nunca me esquecerei que no meio do caminho

Tinha uma pedra no meio do caminho

No meio do caminho tinha uma pedra.”

Carlos Drummond de Andrade ·

O tempo é lógico e não cronológico, já dizia Lacan. As diferentes durações em análise, algumas bem recentes e outras bem longas, se inscrevem em recortes/leituras possíveis do analista. O desejo e aposta na travessia e o seu limite na fantasia. Qual o tempo de final de analise? O curioso quando o sujeito fala, insiste, não falta e repete a pergunta em cada encontro amoroso – Já está bom? Quem permite o final de um percurso? Do primeiro Freud ao último Lacan e leituras de Miller e outros, o lugar do analista para cada sujeito fazer a sua travessia. Os cuidados da clínica atual, um acontecimento de corpo e gozo, só sendo possível na condição de transferência do suposto saber num tempo que não é cronológico é lógico de cada um.

A convocação do nome do pai e a cisão, um drama marcado pelo S1. Uma experiência vivida, também por Lacan, na cisão da escola EBP com a AMP e representada pelo ‘Lago do Cisne’. No final a morte anunciada é apresentada na fantasia e no real, se constrói numa travessia que leva tempo, o tempo de cada um. A função da dança, a arte no resto, aquilo que falta e insiste em cada encontro com o desencontro. O corpo revisitado permite o delírio, o sinthoma é um acontecimento de corpo, a corporificação da entrada da linguagem no corpo.

O sujeito falaser e sua fuga errante num gozo sem sentido, um corpo e o seu lugar de dor na busca de sentidos, as escolhas de objeto de amor, a construção de um corpo que se apresenta estranho e provoca sensações fora de controle. O corpo seja na adolescência ou velhice, e suas marcas de um acontecimento de corpo que insiste e padece na imagem especular do ideal do eu e eu ideal. A libido e os objetos perdidos à urgência de uma vida que se esvai nas imagens de corpos sem vida, num gozo que se reproduz num excesso em que cada um há que chegar à dose certa do seu resto.

Ana Cristina Aguiar Vilhena de Carvalho (Turma 2014)

* As menções que pudessem identificar os casos clínicos foram retiradas em nome do sigilo dos pacientes.